アナログをダイヤモンドを使って再生する時代?

2005年1月18日 音楽生活

最新の音楽事情を紹介した所で、昔はどんな音楽生活だったかを書いてみようと思います。もう、今の若い子にはぜひ読んで欲しいです。ちょっとしたウルルン状態になること間違いなし!「アナログ家のドーナツ盤に・・・○○が出会った・・・」みたいな。(笑)それでは出来るだけわかりやすく行きましょうか。

まず、当時は完全なアナログ時代です。「デジタル」と聞けばほとんどの人が「時計」と答えます。10:00と表示されることが、めちゃめちゃかっこええ訳です。あの頃にG-Shockなんか見たら、悶絶するだろう。(ある意味、G-Shock!)そんな時代風景の中でのミュージックライフを容易に想像できるように、頭の中で次のように置き換えてください。

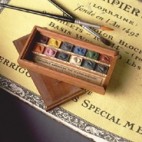

ここまで想像してもらった上で、まずレコードから。円盤の外側にレコード針を落として、針が内側に移動することで、音楽の信号を読み取り再生するというもの。A面とB面があり、片面のレコード針が最内へ来たところで、針を戻してから、円盤をひっくり返して、再び外側から針を落とす。ドーナツ盤は、LPよりサイズが小さく、A面、B面に1曲づつで、A面の方が有名な曲が収録される。(最近は両A面マキシなんて表現使うみたい。CDはひっくり返さないのにね。)再生する時は、外周の大きさが違うので、それぞれ回転速度も違うので注意。”ドーナツ”の由来は、円盤の内側が円形にくり抜かれている姿が、お菓子のドーナツに似ていることから広くそう呼ばれた。(余談だが、スターダスト・レビューの古いアルバムのタイトルにSUPER DONUTSというものがあるが、今で言うシングルベストという意味。)

そして、取り扱いには細心の注意を払う。レコードをこするなんて言語道断!(笑)まず、円盤の両淵を両手で挟んで、レコード盤に乗せる。そして、ゆっくりと丁寧にレコード針を落とす。ここで注意すべきは、たとえ3曲目が聞きたくても、最初からかけて2曲終わるまで待つのだ!レコード針は外側から内側へ移動していきながら音を読み取る仕組みになっているわけだが、レコード針の落下に耐えうるように作ってあるのは、円の外周約1センチ程度の部分だけなのだ。円の内側に針を落とす行為は、レコードにキズが付くだけでなく、レコード針の方も歪んでしまう。どちらかというと後者の方が致命的で、歪んだ針のままレコードをかけていると、全てのレコードがノイズまみれになってしまいつつ、針も異常に消耗するのだ。

針がまた高価で、質のいい針には極小のダイヤモンドがあしらってある。音色がよく、耐久性にも優れているのだ。高級なステレオを持っている人なら、必ずダイヤモンド針を使用していただろう。(それでも、アナログなんやけどね。)

聞き終わったら、専用のクリーナーで丁寧にほこりを拭い、最後に全体に保護用スプレーを吹きかけて、元に戻す。これにて一件落着。(結構、疲れる。)

さて、ここで問題。3曲目を聞いてる時に、B面の最後の曲が聞きたくなったらどうするでしょう?途中で針を上げるのも、落とすのもよくないし・・・でも、そんなに長く待てない!そのとおり・・・だから、あの時代にカセットテープという存在が無ければ本当に大変だった。というわけで、次回の続きはカセットテープの話から。私たちの音楽生活に革命をもたらしたウォークマンの話も含めて、お話したいと思います。お楽しみに!

まず、当時は完全なアナログ時代です。「デジタル」と聞けばほとんどの人が「時計」と答えます。10:00と表示されることが、めちゃめちゃかっこええ訳です。あの頃にG-Shockなんか見たら、悶絶するだろう。(ある意味、G-Shock!)そんな時代風景の中でのミュージックライフを容易に想像できるように、頭の中で次のように置き換えてください。

アルバムCD → LPレコード(DJがこするヤツ。)

マキシ(シングル)CD → EPレコード(通称:ドーナツ盤)

MD → カセットテープ

ここまで想像してもらった上で、まずレコードから。円盤の外側にレコード針を落として、針が内側に移動することで、音楽の信号を読み取り再生するというもの。A面とB面があり、片面のレコード針が最内へ来たところで、針を戻してから、円盤をひっくり返して、再び外側から針を落とす。ドーナツ盤は、LPよりサイズが小さく、A面、B面に1曲づつで、A面の方が有名な曲が収録される。(最近は両A面マキシなんて表現使うみたい。CDはひっくり返さないのにね。)再生する時は、外周の大きさが違うので、それぞれ回転速度も違うので注意。”ドーナツ”の由来は、円盤の内側が円形にくり抜かれている姿が、お菓子のドーナツに似ていることから広くそう呼ばれた。(余談だが、スターダスト・レビューの古いアルバムのタイトルにSUPER DONUTSというものがあるが、今で言うシングルベストという意味。)

そして、取り扱いには細心の注意を払う。レコードをこするなんて言語道断!(笑)まず、円盤の両淵を両手で挟んで、レコード盤に乗せる。そして、ゆっくりと丁寧にレコード針を落とす。ここで注意すべきは、たとえ3曲目が聞きたくても、最初からかけて2曲終わるまで待つのだ!レコード針は外側から内側へ移動していきながら音を読み取る仕組みになっているわけだが、レコード針の落下に耐えうるように作ってあるのは、円の外周約1センチ程度の部分だけなのだ。円の内側に針を落とす行為は、レコードにキズが付くだけでなく、レコード針の方も歪んでしまう。どちらかというと後者の方が致命的で、歪んだ針のままレコードをかけていると、全てのレコードがノイズまみれになってしまいつつ、針も異常に消耗するのだ。

針がまた高価で、質のいい針には極小のダイヤモンドがあしらってある。音色がよく、耐久性にも優れているのだ。高級なステレオを持っている人なら、必ずダイヤモンド針を使用していただろう。(それでも、アナログなんやけどね。)

聞き終わったら、専用のクリーナーで丁寧にほこりを拭い、最後に全体に保護用スプレーを吹きかけて、元に戻す。これにて一件落着。(結構、疲れる。)

さて、ここで問題。3曲目を聞いてる時に、B面の最後の曲が聞きたくなったらどうするでしょう?途中で針を上げるのも、落とすのもよくないし・・・でも、そんなに長く待てない!そのとおり・・・だから、あの時代にカセットテープという存在が無ければ本当に大変だった。というわけで、次回の続きはカセットテープの話から。私たちの音楽生活に革命をもたらしたウォークマンの話も含めて、お話したいと思います。お楽しみに!

コメント