デジタルオーディオ機器について

2005年5月15日 音楽生活

少し前にこれを買いました。(色は違うけど。)ハードディスクタイプ(i-podなど。)ではなく、USBメモリータイプだからすごく簡単。その代わり、512MBだから容量は少ないです。本当は1GBのが欲しかったけど、そこまで行くとハードディスクタイプと値段が変わらなくなるので、これに決めました。それとFMが聴けるのがポイント高かったな。

ビットレートが128のMP3でアルバム10枚程度が入ります。昔からCDウォークマンとCD10枚分をポーチに入れて持ち歩いていた頃のことを考えると、まさかこんな楽な音楽生活が体験できるなんて夢にも思わなかったな。小さくなっただけでなく、CDを持ち歩かなくてもいいなんて!想像を超えてる。ドラえもんのポケットから出て来てもいいくらいだ。(笑)

まぁ、ついでなので、今MDでデジタルオーディオを検討中の方に購入時のポイントなどを少し・・・

1.ハードディスクタイプ(HD)とメモリータイプ

PCの知識がある人ならご存知しょうけど、HDタイプは大容量なので、CD数十枚分の音楽を携帯できますが、落としたら即死です。(だから、敢えてある程度の大きさになってる。)メモリータイプは容量少ないわりに高価ですが、通常の落下や衝撃で故障することはなく、大きさも小さいです。(これなんか、携帯より余裕で小さい。)

2.日本の音楽配信の利用について

邦楽をネットでダウンロードして持ち歩きたい人は、購入先で対応済みのHDタイプでないとダメです。メモリータイプの利用方法は、手持ちのCDを(主に)MP3に変換して、それを自由に転送することを想定して作られています。そして、USBさえあればWINDOWSの操作だけで転送(コピペ)できるのが最大の利点。(HDタイプは専用ソフトで転送します。)ネットで購入したものは、原則的に著作権保護の立場から、同じものを複製(コピー)できないようになっています。MD感覚の利用を想像している人は、購入前に音楽配信について、よく調べる必要があります。(転送回数など、想定外の制限が!)

※マメ知識

*グライコ機能はメモリータイプのみ。(RockとかClassicとかの再生機能ね。)

*容量ではメモリーがHDに近づくことはない。(今で1Gがアッパーかな?ちなみにi-pod miniで4Gから。勝負にならん・・・)

*メモリータイプの方が消費電力が少ない。(電池1本で長持ち)

最後に、購入時は詳しい知識のある店員さんのいるところで買おう!PCに弱い人は論外。(家電に多い。)ちなみに家電では置いてない商品もあります。

ビットレートが128のMP3でアルバム10枚程度が入ります。昔からCDウォークマンとCD10枚分をポーチに入れて持ち歩いていた頃のことを考えると、まさかこんな楽な音楽生活が体験できるなんて夢にも思わなかったな。小さくなっただけでなく、CDを持ち歩かなくてもいいなんて!想像を超えてる。ドラえもんのポケットから出て来てもいいくらいだ。(笑)

まぁ、ついでなので、今MDでデジタルオーディオを検討中の方に購入時のポイントなどを少し・・・

1.ハードディスクタイプ(HD)とメモリータイプ

PCの知識がある人ならご存知しょうけど、HDタイプは大容量なので、CD数十枚分の音楽を携帯できますが、落としたら即死です。(だから、敢えてある程度の大きさになってる。)メモリータイプは容量少ないわりに高価ですが、通常の落下や衝撃で故障することはなく、大きさも小さいです。(これなんか、携帯より余裕で小さい。)

2.日本の音楽配信の利用について

邦楽をネットでダウンロードして持ち歩きたい人は、購入先で対応済みのHDタイプでないとダメです。メモリータイプの利用方法は、手持ちのCDを(主に)MP3に変換して、それを自由に転送することを想定して作られています。そして、USBさえあればWINDOWSの操作だけで転送(コピペ)できるのが最大の利点。(HDタイプは専用ソフトで転送します。)ネットで購入したものは、原則的に著作権保護の立場から、同じものを複製(コピー)できないようになっています。MD感覚の利用を想像している人は、購入前に音楽配信について、よく調べる必要があります。(転送回数など、想定外の制限が!)

※マメ知識

*グライコ機能はメモリータイプのみ。(RockとかClassicとかの再生機能ね。)

*容量ではメモリーがHDに近づくことはない。(今で1Gがアッパーかな?ちなみにi-pod miniで4Gから。勝負にならん・・・)

*メモリータイプの方が消費電力が少ない。(電池1本で長持ち)

最後に、購入時は詳しい知識のある店員さんのいるところで買おう!PCに弱い人は論外。(家電に多い。)ちなみに家電では置いてない商品もあります。

コメントをみる |

セカチューに学ぶ昔の音楽生活「ウォークマン編」

2005年4月22日 音楽生活

セカチューの冒頭のシーン。柴崎コウが家電量販店にウォ−クマンを買い求めに行くと、店員はMDタイプの所に連れて行くと、「あのぅ・・カセットのヤツで・・・」これが長い物語の始まりのシーンでしたね。また、中盤では確かに初期型のSonyのウォ−クマンが登場してます。(ラジオの懸賞になってたヤツね。)今日はその当時の音楽ライフのお話をしてみたいと思います。

「音楽は家で聴くもの」という既成概念を初めて壊したのが、Sony。当時、ラジカセでカセットテープを聴くのが主流だったので、カセットサイズのプレイヤーを開発すれば、外に持ち出して聴けるのでは?というアイディアから生まれた、携帯型カセットプレイヤーの商品名が「ウォ−クマン」です。当然、ラジカセを生産していた各社も後発で同機能(それ以上?)携帯型カセットプレイヤーを独自の商品名で販売しますが、それらも全て消費者から「ウォークマン」と呼ばれてしまいます。つまり、既にこの時点で、携帯型の音楽プレイヤーのことを総称して、Sonyの商品名である「ウォークマン」と呼ばれるようになっていたわけです。(MD、CDまで。)

一番最初のSonyウォークマンのCMは、静かな湖面で目を閉じながら、ウォークマンで音楽を味わうように聴いている、サル一匹!(笑)このCMがまた衝撃的で、これほどサルが羨ましいと思ったのは後にも先にも初めてでした。(笑)アキとサクがショーケースで覗いていたように、当時、これはとても高価で、高校生がお年玉集めても買えないくらい。

(お年玉の単価自体が低いというのもあるが。)ヘッドホンが別売りで、今主流の細い線で耳に埋め込むタイプはまだ存在してなかったので、これまた高価。(ちなみに耳穴に埋め込むタイプのヘッドホンもSonyが後に開発。「Nude」という名前で、他社とは比べ物にならない程の高音質。)

とはいえ、技術の進歩とともに価格も安くなり、多くの人が購入することができるようになりました。若い子には想像できないでしょうけど、自分の好きな音楽が街を歩きながら、あるいは電車の中でいつでも聴けるなんて夢のようでした。ただ、今と違う点は、あくまで中身はカセットテープだということ。例えば2曲目の次に5曲目が聴きたくなったらテープを「早送り」する間に待ち時間(無音状態)があったり、さらにやっかいなのは例えばA面の1曲目の次にB面の1曲目が聴きたい場合は全て巻き切らないと聞けません。(A面の逆方向へ回転するのがB面なわけですから。)90分テープだと相当に長い時間かかります。だから、音楽生活の知恵として、カセットをうまく工夫して録音編集することで回避します。

そのためにどうしても必要なアイテムが、ダブルカセット付きラジカセ(サンヨーのお洒落なテレコなど。アキが持ってたヤツね。)です。ウォークマンが流行ったのも、このダブルカセットがあっての話ですから。というわけで、次回は「ラジカセ」についてのお話を予定しています。いつになるかわかりませんが、お楽しみに。

「音楽は家で聴くもの」という既成概念を初めて壊したのが、Sony。当時、ラジカセでカセットテープを聴くのが主流だったので、カセットサイズのプレイヤーを開発すれば、外に持ち出して聴けるのでは?というアイディアから生まれた、携帯型カセットプレイヤーの商品名が「ウォ−クマン」です。当然、ラジカセを生産していた各社も後発で同機能(それ以上?)携帯型カセットプレイヤーを独自の商品名で販売しますが、それらも全て消費者から「ウォークマン」と呼ばれてしまいます。つまり、既にこの時点で、携帯型の音楽プレイヤーのことを総称して、Sonyの商品名である「ウォークマン」と呼ばれるようになっていたわけです。(MD、CDまで。)

一番最初のSonyウォークマンのCMは、静かな湖面で目を閉じながら、ウォークマンで音楽を味わうように聴いている、サル一匹!(笑)このCMがまた衝撃的で、これほどサルが羨ましいと思ったのは後にも先にも初めてでした。(笑)アキとサクがショーケースで覗いていたように、当時、これはとても高価で、高校生がお年玉集めても買えないくらい。

(お年玉の単価自体が低いというのもあるが。)ヘッドホンが別売りで、今主流の細い線で耳に埋め込むタイプはまだ存在してなかったので、これまた高価。(ちなみに耳穴に埋め込むタイプのヘッドホンもSonyが後に開発。「Nude」という名前で、他社とは比べ物にならない程の高音質。)

とはいえ、技術の進歩とともに価格も安くなり、多くの人が購入することができるようになりました。若い子には想像できないでしょうけど、自分の好きな音楽が街を歩きながら、あるいは電車の中でいつでも聴けるなんて夢のようでした。ただ、今と違う点は、あくまで中身はカセットテープだということ。例えば2曲目の次に5曲目が聴きたくなったらテープを「早送り」する間に待ち時間(無音状態)があったり、さらにやっかいなのは例えばA面の1曲目の次にB面の1曲目が聴きたい場合は全て巻き切らないと聞けません。(A面の逆方向へ回転するのがB面なわけですから。)90分テープだと相当に長い時間かかります。だから、音楽生活の知恵として、カセットをうまく工夫して録音編集することで回避します。

そのためにどうしても必要なアイテムが、ダブルカセット付きラジカセ(サンヨーのお洒落なテレコなど。アキが持ってたヤツね。)です。ウォークマンが流行ったのも、このダブルカセットがあっての話ですから。というわけで、次回は「ラジカセ」についてのお話を予定しています。いつになるかわかりませんが、お楽しみに。

コメントをみる |

スケルトンデザインの起源はAxiaから。

2005年1月22日 音楽生活 コメント (1)

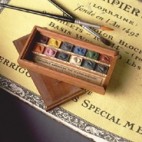

アナログ時代の音楽生活を語るのに欠かせないアイテムが、このカセットテープです。写真ではオシャレな感じになっていますが、昔こういうオシャレなデザインを業界で初めて取り入れたのは、Axiaでした。確か斉藤由貴の卒業という歌がCMで流れていたのを覚えています。とはいえ、まだ当時はオシャレだけでは売れなかった時代です。(当時のAxiaのテープはまだ3流のイメージでした。)ここで、カセットテープの種類について述べておきましょう。

現在のノーマル及びハイポジションのカセットテープは優れているので差異もほとんどわかりませんが、当時は実力差が歴然としていました。価格的にはノーマル3本でクロム2本、クロム3本でメタル2本といった具合でしょうか?(いかにメタルテープが高級だったかわかると思います。)でも価格が違うのはダテじゃない。その性能差は次のとおり。

当時の最大シェアはTDK。ノーマルのADから、クロムのSA、メタルはMAを基準に各グレードの中でも細分化(AD-S、AD-X)することで用途に合わせてカセットをチョイスすることができた。2番手の富士フィルムやマクセルを途中ですっかり追い抜いたのがSony。HFシリーズを機軸として、TDKと同様の商品展開でシェアを分け合う。そしてAxiaは、実は、この2強に負けかけた富士フィルムが姿と販売戦略を変更して出てきたテープなのだ。PSシリーズを機軸とし、消費者ターゲットをお金の無い若者に絞ってきた。つまり、音質はそこそこにして(Axiaには当初からメタルテープがない)あくまでデザイン重視(業界初のスケルトンモデルを製造したのはAxia)と低価格を実現することで、若者層の指示を得た。

で、音楽旅人的にはどうだったかというと、さすがにテープまでこだわりが!(笑)デザインは別として、意外と低価格で音質の良い外国メーカーのBASF(バスフ)のクロムテープ、ノーマルでもありメタルでもあるという世にも珍しい初期SonyのDUAD(少し高かったけど非常にマル!)、とっておきは誰も知らないPanasonicのX**DUという特殊ノーマルテープ。(これはメタル並みの音質でテープ自体が銀色に輝いていて、他とは全く違う磁気を使っている!)

ちなみにこの特殊ノーマルには、カシオペアのナイトフライトが録音されて、今も家にあったりする。つまり、当時の最高のお気に入りは最高のテープで、友達からのダビングはAxiaでという使い分けをしていましたね。

うーん、それにしてもカセットテープについて、ここまで語るヤツっているだろうか?(爆)「おお!おれもSonyのDUAD持ってる!」っていう人いたらお便りください。(いないって!)

次回は、サンヨーの「お洒落なテレコ」と、日本のミュージックライフの文明開化である「ウォークマン」について語りたいと思います。

廉価品:ノーマルテープ

高級 :クロムテープ(現在のハイポジション)

最高級:メタルテープ

現在のノーマル及びハイポジションのカセットテープは優れているので差異もほとんどわかりませんが、当時は実力差が歴然としていました。価格的にはノーマル3本でクロム2本、クロム3本でメタル2本といった具合でしょうか?(いかにメタルテープが高級だったかわかると思います。)でも価格が違うのはダテじゃない。その性能差は次のとおり。

ノーマル:音域幅は広いがノイズが多い。

クロム :ノイズがかなり少ない反面、特に高音域に弱く曇った音感がする。

メタル :ノイズがなく、しかも全ての音域でクリアに録音できる。

当時の最大シェアはTDK。ノーマルのADから、クロムのSA、メタルはMAを基準に各グレードの中でも細分化(AD-S、AD-X)することで用途に合わせてカセットをチョイスすることができた。2番手の富士フィルムやマクセルを途中ですっかり追い抜いたのがSony。HFシリーズを機軸として、TDKと同様の商品展開でシェアを分け合う。そしてAxiaは、実は、この2強に負けかけた富士フィルムが姿と販売戦略を変更して出てきたテープなのだ。PSシリーズを機軸とし、消費者ターゲットをお金の無い若者に絞ってきた。つまり、音質はそこそこにして(Axiaには当初からメタルテープがない)あくまでデザイン重視(業界初のスケルトンモデルを製造したのはAxia)と低価格を実現することで、若者層の指示を得た。

で、音楽旅人的にはどうだったかというと、さすがにテープまでこだわりが!(笑)デザインは別として、意外と低価格で音質の良い外国メーカーのBASF(バスフ)のクロムテープ、ノーマルでもありメタルでもあるという世にも珍しい初期SonyのDUAD(少し高かったけど非常にマル!)、とっておきは誰も知らないPanasonicのX**DUという特殊ノーマルテープ。(これはメタル並みの音質でテープ自体が銀色に輝いていて、他とは全く違う磁気を使っている!)

ちなみにこの特殊ノーマルには、カシオペアのナイトフライトが録音されて、今も家にあったりする。つまり、当時の最高のお気に入りは最高のテープで、友達からのダビングはAxiaでという使い分けをしていましたね。

うーん、それにしてもカセットテープについて、ここまで語るヤツっているだろうか?(爆)「おお!おれもSonyのDUAD持ってる!」っていう人いたらお便りください。(いないって!)

次回は、サンヨーの「お洒落なテレコ」と、日本のミュージックライフの文明開化である「ウォークマン」について語りたいと思います。

アナログをダイヤモンドを使って再生する時代?

2005年1月18日 音楽生活

最新の音楽事情を紹介した所で、昔はどんな音楽生活だったかを書いてみようと思います。もう、今の若い子にはぜひ読んで欲しいです。ちょっとしたウルルン状態になること間違いなし!「アナログ家のドーナツ盤に・・・○○が出会った・・・」みたいな。(笑)それでは出来るだけわかりやすく行きましょうか。

まず、当時は完全なアナログ時代です。「デジタル」と聞けばほとんどの人が「時計」と答えます。10:00と表示されることが、めちゃめちゃかっこええ訳です。あの頃にG-Shockなんか見たら、悶絶するだろう。(ある意味、G-Shock!)そんな時代風景の中でのミュージックライフを容易に想像できるように、頭の中で次のように置き換えてください。

ここまで想像してもらった上で、まずレコードから。円盤の外側にレコード針を落として、針が内側に移動することで、音楽の信号を読み取り再生するというもの。A面とB面があり、片面のレコード針が最内へ来たところで、針を戻してから、円盤をひっくり返して、再び外側から針を落とす。ドーナツ盤は、LPよりサイズが小さく、A面、B面に1曲づつで、A面の方が有名な曲が収録される。(最近は両A面マキシなんて表現使うみたい。CDはひっくり返さないのにね。)再生する時は、外周の大きさが違うので、それぞれ回転速度も違うので注意。”ドーナツ”の由来は、円盤の内側が円形にくり抜かれている姿が、お菓子のドーナツに似ていることから広くそう呼ばれた。(余談だが、スターダスト・レビューの古いアルバムのタイトルにSUPER DONUTSというものがあるが、今で言うシングルベストという意味。)

そして、取り扱いには細心の注意を払う。レコードをこするなんて言語道断!(笑)まず、円盤の両淵を両手で挟んで、レコード盤に乗せる。そして、ゆっくりと丁寧にレコード針を落とす。ここで注意すべきは、たとえ3曲目が聞きたくても、最初からかけて2曲終わるまで待つのだ!レコード針は外側から内側へ移動していきながら音を読み取る仕組みになっているわけだが、レコード針の落下に耐えうるように作ってあるのは、円の外周約1センチ程度の部分だけなのだ。円の内側に針を落とす行為は、レコードにキズが付くだけでなく、レコード針の方も歪んでしまう。どちらかというと後者の方が致命的で、歪んだ針のままレコードをかけていると、全てのレコードがノイズまみれになってしまいつつ、針も異常に消耗するのだ。

針がまた高価で、質のいい針には極小のダイヤモンドがあしらってある。音色がよく、耐久性にも優れているのだ。高級なステレオを持っている人なら、必ずダイヤモンド針を使用していただろう。(それでも、アナログなんやけどね。)

聞き終わったら、専用のクリーナーで丁寧にほこりを拭い、最後に全体に保護用スプレーを吹きかけて、元に戻す。これにて一件落着。(結構、疲れる。)

さて、ここで問題。3曲目を聞いてる時に、B面の最後の曲が聞きたくなったらどうするでしょう?途中で針を上げるのも、落とすのもよくないし・・・でも、そんなに長く待てない!そのとおり・・・だから、あの時代にカセットテープという存在が無ければ本当に大変だった。というわけで、次回の続きはカセットテープの話から。私たちの音楽生活に革命をもたらしたウォークマンの話も含めて、お話したいと思います。お楽しみに!

まず、当時は完全なアナログ時代です。「デジタル」と聞けばほとんどの人が「時計」と答えます。10:00と表示されることが、めちゃめちゃかっこええ訳です。あの頃にG-Shockなんか見たら、悶絶するだろう。(ある意味、G-Shock!)そんな時代風景の中でのミュージックライフを容易に想像できるように、頭の中で次のように置き換えてください。

アルバムCD → LPレコード(DJがこするヤツ。)

マキシ(シングル)CD → EPレコード(通称:ドーナツ盤)

MD → カセットテープ

ここまで想像してもらった上で、まずレコードから。円盤の外側にレコード針を落として、針が内側に移動することで、音楽の信号を読み取り再生するというもの。A面とB面があり、片面のレコード針が最内へ来たところで、針を戻してから、円盤をひっくり返して、再び外側から針を落とす。ドーナツ盤は、LPよりサイズが小さく、A面、B面に1曲づつで、A面の方が有名な曲が収録される。(最近は両A面マキシなんて表現使うみたい。CDはひっくり返さないのにね。)再生する時は、外周の大きさが違うので、それぞれ回転速度も違うので注意。”ドーナツ”の由来は、円盤の内側が円形にくり抜かれている姿が、お菓子のドーナツに似ていることから広くそう呼ばれた。(余談だが、スターダスト・レビューの古いアルバムのタイトルにSUPER DONUTSというものがあるが、今で言うシングルベストという意味。)

そして、取り扱いには細心の注意を払う。レコードをこするなんて言語道断!(笑)まず、円盤の両淵を両手で挟んで、レコード盤に乗せる。そして、ゆっくりと丁寧にレコード針を落とす。ここで注意すべきは、たとえ3曲目が聞きたくても、最初からかけて2曲終わるまで待つのだ!レコード針は外側から内側へ移動していきながら音を読み取る仕組みになっているわけだが、レコード針の落下に耐えうるように作ってあるのは、円の外周約1センチ程度の部分だけなのだ。円の内側に針を落とす行為は、レコードにキズが付くだけでなく、レコード針の方も歪んでしまう。どちらかというと後者の方が致命的で、歪んだ針のままレコードをかけていると、全てのレコードがノイズまみれになってしまいつつ、針も異常に消耗するのだ。

針がまた高価で、質のいい針には極小のダイヤモンドがあしらってある。音色がよく、耐久性にも優れているのだ。高級なステレオを持っている人なら、必ずダイヤモンド針を使用していただろう。(それでも、アナログなんやけどね。)

聞き終わったら、専用のクリーナーで丁寧にほこりを拭い、最後に全体に保護用スプレーを吹きかけて、元に戻す。これにて一件落着。(結構、疲れる。)

さて、ここで問題。3曲目を聞いてる時に、B面の最後の曲が聞きたくなったらどうするでしょう?途中で針を上げるのも、落とすのもよくないし・・・でも、そんなに長く待てない!そのとおり・・・だから、あの時代にカセットテープという存在が無ければ本当に大変だった。というわけで、次回の続きはカセットテープの話から。私たちの音楽生活に革命をもたらしたウォークマンの話も含めて、お話したいと思います。お楽しみに!

コメントをみる |

未来のミュージック・ライフは明るい?

2005年1月15日 音楽生活

先日書いたようにSony系のアーティストは音楽配信サイトbit Musicで音楽データとして一括購入することができます。そして、CDとしては既に廃盤になっているものも最近になって次々と配信しています。廃盤の場合はアーティストの事を思うと、中古屋さんで買わずに、こちらで買ってあげてたいと思うのですが、一般リスナーにとってはいろんな制約や利用しにくい点が多々あります。今日はそんなお話をしてみましょう。

まず一番の問題点は、CDプレイヤーで再生できないという点です。じゃあ何で聴くかということですが、とりあえず、PCが一番身近な存在のはずです。ところが、PCもWinのみ(98se以降)で、専用のプレイヤーソフト(無償配布)でないと聴けません。ということは、そのPCがある場所でないと音楽が聴けないし、友達に貸したり、外で聴いたりできない・・・?

もうこの時点で、面倒な感じしませんか?でも本当に面倒なのはここから!(笑)先ほどの続きですが、PC以外の場所で聴くことはもちろん可能です。ただし、ここで音楽生活始まって以来の不思議な感覚を経験させられることになります。それは、音楽を持ち歩くという奇妙な感覚です。え?そんなのウォークマンやMDと一緒だって?「よ〜く考えよう〜 データは手で持てないよぅ〜」(byアフラック矢田ちゃん)というわけで、データを持ち歩くために、これまた専用のデジタルオーディオ機器(SonyだとNet MDや専用ウォークマンなど。i-podは別物!)が必要です。

さらに、ハード面が全て揃ったとしても次に待っているのが、データを持ち運ぶための一連の作業があるわけで・・・少なくとも次の用語の意味がわかってないと利用になにかと困るかと・・・

1.「OpenMG」と「MagicGate」

2. チェックインとチェックアウト(チェックアウトは3回まで)

3.「ATRAC3plus」と「MP3」

要するに、複製できないのが前提なので、こんなにややこしい話になるわけです。私もまだネット配信を利用しての音楽ライフを体験してないので、うわべだけの知識ですが、はっきりいえることは、PCがよく使えないと無理!ってことですね。こんなの本当に普及するのかな?それにOSがガラッと変わったらどうするの?著作権保護の立場はわかるけど、ユーザーのこと考えてる?って思いますね。

参考までに、現在、日本の大手音楽配信サイトを紹介しておきます。(でも実際には、ここでなく個別に各社バラバラに配信してたりするのが現状。)

※Mora(モーラ)

http://www.mora.jp/

まず一番の問題点は、CDプレイヤーで再生できないという点です。じゃあ何で聴くかということですが、とりあえず、PCが一番身近な存在のはずです。ところが、PCもWinのみ(98se以降)で、専用のプレイヤーソフト(無償配布)でないと聴けません。ということは、そのPCがある場所でないと音楽が聴けないし、友達に貸したり、外で聴いたりできない・・・?

もうこの時点で、面倒な感じしませんか?でも本当に面倒なのはここから!(笑)先ほどの続きですが、PC以外の場所で聴くことはもちろん可能です。ただし、ここで音楽生活始まって以来の不思議な感覚を経験させられることになります。それは、音楽を持ち歩くという奇妙な感覚です。え?そんなのウォークマンやMDと一緒だって?「よ〜く考えよう〜 データは手で持てないよぅ〜」(byアフラック矢田ちゃん)というわけで、データを持ち歩くために、これまた専用のデジタルオーディオ機器(SonyだとNet MDや専用ウォークマンなど。i-podは別物!)が必要です。

さらに、ハード面が全て揃ったとしても次に待っているのが、データを持ち運ぶための一連の作業があるわけで・・・少なくとも次の用語の意味がわかってないと利用になにかと困るかと・・・

1.「OpenMG」と「MagicGate」

2. チェックインとチェックアウト(チェックアウトは3回まで)

3.「ATRAC3plus」と「MP3」

要するに、複製できないのが前提なので、こんなにややこしい話になるわけです。私もまだネット配信を利用しての音楽ライフを体験してないので、うわべだけの知識ですが、はっきりいえることは、PCがよく使えないと無理!ってことですね。こんなの本当に普及するのかな?それにOSがガラッと変わったらどうするの?著作権保護の立場はわかるけど、ユーザーのこと考えてる?って思いますね。

参考までに、現在、日本の大手音楽配信サイトを紹介しておきます。(でも実際には、ここでなく個別に各社バラバラに配信してたりするのが現状。)

※Mora(モーラ)

http://www.mora.jp/

コメントをみる |